本期熱點話題是當今世上的兵家必爭之地——半導體技術。

2021年,高盛的研究報告表明,全球芯片短缺造成了半導體產業鏈供應危機,影響多達169個行業,其中,經濟損失最為嚴重的就是汽車製造業和各種電子消費品。

作為中美貿易戰的延續,近兩年的芯片製造之爭也越演越烈。美國政府在對華出口半導體和芯片製造設備方面實施了一系列限制措施,尤其是去年十月,現任總統拜登簽署了一項規模高達2800億美金的芯片法案。這招可謂是“一石二鳥”,一方面可以扶持美國本土的芯片製造業,同時也為了遏制中國半導體產業的飛速發展。 “圖窮匕見”,美國並未止步於此,而更是在今年年初成功拉攏了荷蘭和日本作為同盟,進一步限制向中國銷售芯片製造設備。

作為回應,三月份中國政府的一紙禁令,叫停了國內對美國芯片公司美光(Micron)產品的採購,當天美光股價就下跌了近5%。就在上週,中國還宣布了將對鎵(Gallium)和鍺(Germanium)兩種金屬實施出口管制。消息宣佈時,恰好是美國財政部長耶倫(Janet Yellen)訪華前夕。顯然,這一舉措“不是亂打,而是有備而來”。

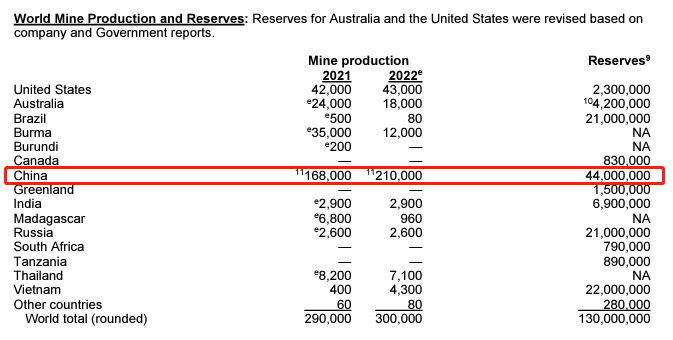

美國地質勘探局(USGS)的數據顯示,2022年中國稀土金屬產量達21萬噸(佔全球70%)並擁有4400萬噸的儲量(佔全球34%),佔據著絕對主導地位。

儘管鎵、鍺相關金屬產品並不屬於稀土,但同樣具有重要戰略地位。鎵和鍺在製造半導體、通信設備和太陽能電池等領域有著廣泛用途。它們如果和其他元素組合,在半導體方面可以大幅提高傳輸速度和效率。中國同時也是世界上最大的鎵和鍺生產國,其中鎵產量約佔全球的94%。不過兩種金屬並非十分稀有,只是由於加工成本較高,這使得其他地方幾乎沒有開採設施。並且,由於西方國家對於環境方面的嚴格政策,短期之內想在開採方面立即取代中國是非常困難的。

隨著類似供應國限制出口事件的屢次發生,不少國家也已經意識到不能依賴單一供應商,而應該尋求材料採購的多元化,這可能會成為全球資源供應鏈的發展新趨勢。

美國的下一步棋會怎麼走?中國是否會有進一步的反制?誰將成為贏家?又或者這場芯片戰,本身就是一場殺敵一千自損八百的勇敢者遊戲?

更多精彩內容,盡在NAI500全新中文頻道 – NAI熱投 !